Editions UICG

Les « Éditions UICG » Université InterCommunale Grésivaudan

Les « Éditions UICG » Université InterCommunale Grésivaudan

La commission Éditions recherche des livres écrits par les enseignants de l’UICG et les édite, à raison de 1 à 2 livres par an.

Ses membres bénévoles participent à la promotion et à la diffusion des ouvrages édités, notamment par le biais des Salons du livre, des Marchés de Noël et des librairies du Grésivaudan.

Des séances de dédicaces et des conférences peuvent également être organisées dans les bibliothèques ou librairies du Grésivaudan.

Pour commander un livre, écrire à editions@uicg.fr.

Les ouvrages sont également disponibles dans les 3 librairies partenaires UICG :

Crolles (Librairie de Grésivaudan)

Pontcharra (Librairie Bel'Ysère)

Allevard (Librairie Tuliquoi)

A partager sans modération, quelques savoureux extraits des recueils de poèmes et de nouvelles édités par l'UICG

Savants et aventuriers sur les bords du Nil, essai de Karine Madrigal, enseignante à l'UICG

Prix 18 € + frais d'envoi

Pour commander : editions@uicg.fr

EXTRAITS de "Savants et aventuriers au bord du Nil"

Joseph Fourier et l'Egypte

Clot-Bey, un médecin en Egypte

Félix Teynard et son trésor photographique

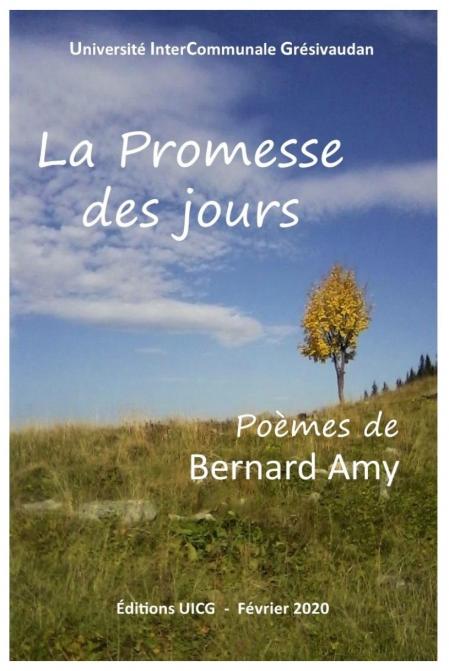

La Promesse des jours, poèmes de Bernard AMY, adhérent

Prix 12 € + frais d'envoi

Pour commander : editions@uicg.fr

Poème de Bernard Amy, extrait de "La Promesse des jours"

Saisis

les mots,

mais d'abord

ne les écoute pas.

Ils ont leurs habitudes,

chacun sa chose usée

traînée de phrase en phrase

comme une longue ombre grise,

et tous comme une foule sans repos

montant telle une nuit qui vient,

doucement effaçant la forme des choses

et masquant le centre vide

où passait peut-être ce qui n’a pas de mot.

N’écoute pas les mots.

Pourtant, s’il en vient un

aux syllabes simples apportées par le vent,

par la pierre ou par les eaux,

bruissant d’un sens pris aux ramures du monde,

regarde-le, sens-le,

au travers de lui

fais miroiter ce qu’apportent les lumières du jour.

Puis mets-le dans ta bouche

et dis-le

Visages de la Mort - Cultures et Rituels, essai de Jacques Mondin, Enseignant

Prix 15 € + frais d'envoi

Pour commander : editions@uicg.fr

EXTRAITS de "Visages de la Mort"

La mort ne cesse de figurer parmi les préoccupations séculaires des humains. À la fois naturelle, invariante, universelle, attachée à notre espèce depuis qu’elle existe, égalisatrice aussi des différentes conditions de vie, de pouvoir ou de richesse, elle constitue le mur, le butoir, l’horizon inéluctable et indépassable, la fin hermétique et obscure qui, pour tous et de tous temps, brise leurs itinéraires de vie.

La mort ne cesse de figurer parmi les préoccupations séculaires des humains. À la fois naturelle, invariante, universelle, attachée à notre espèce depuis qu’elle existe, égalisatrice aussi des différentes conditions de vie, de pouvoir ou de richesse, elle constitue le mur, le butoir, l’horizon inéluctable et indépassable, la fin hermétique et obscure qui, pour tous et de tous temps, brise leurs itinéraires de vie.

Malgré son caractère universel qui l’intègre aux phénomènes nécessaires et normaux dictés par la nature, la conscience des humains ne cesse de la trouver anormale, absurde, injuste dans ses conditions d’apparition, et surtout ontologiquement contraire à « la flèche positive » de la vie qu’elle vient interrompre plus ou moins brutalement. Alors que l’animal peu conscient et l’ensemble de la Nature l’acceptent sans se révolter, car c’est une loi de l’espace-temps terrestre, l’être humain, être de culture, en a une conscience cruelle et la trouve infondée. Son esprit le portait à spéculer librement sur l’infinité et sur l’éternité, il aspirait à ce que rien n’ait une fin et des limites, il donnait un sens à toutes choses, il bâtissait des projets, puis le voilà contraint d’accepter « une fin » qui l’emprisonne dans le carcan du fini et de l’éphémère, le prive de tout sens fondamental et de toute intelligibilité. (introduction)

Pauvres mortels ! Depuis leur émergence sur la planète Terre aux stades « homo faber » et « homo sapiens », il y a environ un million et demi d’années, les hommes se consolent, leur vie durant, en fuyant, en biaisant, en occultant, en rêvant, en imaginant. Mais la Camarde se tient toujours à leurs côtés, qui surgit un jour pour couper le fil de leurs travaux et de leurs passions, se rappelant à eux aux moments les plus inattendus, les fauchant brutalement, toutes conditions et distinctions de pouvoir ou de fortune arasées. Religions, mythologies, philosophies aussi, viennent consoler les vivants par des fictions devenues crédibles, inventent des « revenants » et des doubles pour reconstituer le plus longtemps possible l’image des disparus, tentent de créer un sens global qui explique et justifie le destin humain dans son intégralité. (p.2)

Jouer à l’autruche ne nous rend pas le phénomène moins imparable, ni moins douloureux. Quelles formes de scrupules, de timidité ou de retenue superstitieuse pourraient empêcher de se livrer à son étude ? L’esprit humain ne doit pas se nourrir de préjugés. Bien sûr, en Occident surtout, de longues périodes de l’histoire ont contribué à nous présenter la mort sous son apparence la plus terrifiante, la plus hideuse, la plus « malodorante ». Malgré les promesses de paradis azuréens, l’Antiquité évoque sans cesse les brumes méphitiques du Styx et de l’Hadès où errent les réprouvés ; Dante évoque les cercles de l’enfer et l’iconographie médiévale (XIVème - XVème siècle), périodes de peste et de guerres, ne se prive pas de multiplier les images de crânes, de squelettes, de gisants défigurés par la lèpre ou les pestes, de réprouvés, de crucifiés. La tradition monothéiste insiste sur la punition inéluctable, infernale et éternelle des damnés et les chrétiens ont sans cesse sous leurs yeux le corps douloureux d’un « Dieu fait Homme » crucifié, ensanglanté, décharné, que le noble objectif de rachat des péchés de l’Humanité rend plus sensible encore !

Oui, le « post mortem » n’est pas spécialement joyeux ! Et Il y a eu un mouvement d’anthropologisation de la mort, de volonté de faire coïncider le phénomène si naturel avec le sort douloureux de la personne qui se trouve frappée, comme si la Mort devenait une personne ou s’incarnait en elle. Or, la mort n’est pas une personne, elle est un évènement de la Nature. Nos ancêtres, en fait, étaient surtout obnubilés par la douleur qui précède et accompagne très souvent le décès, mais il ne s’agit pas alors du décès lui-même. Aujourd’hui la douleur a perdu son sens de purification, l’ensemble du corps médical et des citoyens la jugent inacceptable et s’efforcent de l’éliminer. (p.2-3)

Penser à la mort, y réfléchir, en parler, est devenu de nos jours une sorte d’incongruité, une forme d’impolitesse, une erreur d’aiguillage aussi, qui vient contrarier le mouvement du « toujours plus et toujours mieux », troubler la fête des plaisirs immédiats incessamment renouvelés et des bonheurs faciles.(p.9)

L’être humain a le po?uvoir de réfléchir sur ce qui dépasse, surpasse ou outrepasse les limites du présent et du « donné ». Il existe toujours pour lui « autre chose » au-delà ou à côté des apparences et de l’actuel présent. Contrairement à certains prêts à penser contemporains, il n’est pas foncièrement « concret » ni « pratique », sauf nécessités urgentes et vitales. Il s’évade dans le rêve, l’illusion, le souvenir, il imagine, il projette, il anticipe, il médite, il fabule, éprouve du remords, de l’amitié, de l’amour, de la haine, il nourrit de la rancune ou du regret, il est ému par la beauté… Il se projette dès lors vers l’idéal, le futur, le possible et l’impossible, l’inactuel, le devenir. (…)

Cette faculté de penser, de sentir, d’imaginer « au-delà », « en-deçà », « à côté », « en avant » ou « en arrière » constitue le souci de la créature. (…) Mais la créature se sent et se sait bornée, car ses conceptions outrepassent son expérience effective et ses possibilités de les mettre en œuvre et de les vivre dans une vie. La finitude demeure la condition inex?orable du vivant, soit dans l’espace, soit dans le temps. Et la réalité la plus tangible, la plus angoissante de cette finitude demeure la mort, à date plus ou moins lointaine, indéterminée, souterraine, occulte et occultée. On peut affirmer qu’elle constitue « le mal constitutionnel du vivant (…). (p.31)

Le phénomène du vieillissement est un mouvement progressif vers le non-être sans que l’on puisse parler pour autant de « vieillesse », qui correspondrait à un état statique et faux. Tous les humain?s sont concernés par le vieillissement biologique et la mort - l’entropie du vivant - mais un certain nombre d’entre eux, jusqu’au dernier soupir, ne s’estiment jamais « vieux ».

On peut dire toutefois que « l’avènement continué à l’être » (acquisition progressive d’un capital physiologique, économique, cognitif, affectif, culturel, social, politique) voit à un moment donné affleurer de façon manifeste ce qui le contredit, ce qui l’annihile, « l’acheminement continué vers le non-être », la déperdition plus ou moins rapide du capital d’être. Le reflux va compenser le progrès, en neutraliser les conquêtes passées. Le « sens » de la vie impliquait à la fois signification et direction, mais le néant est à la fois un non-sens et un fourvoiement.

Le temps vécu s’accompag?ne fatalement de sénescence du vivant, de décadence globalement irréversible et sans aucune compensation. C’est un « contre sens » ! Le devenir n’avait un sens que s’il devenait « quelque chose » ou faisait devenir « autre » celui qui devenait, mais un devenir qui ne devient rien est « un rien du devenir » ! La fatigue de vivre, fatigue physique et mentale, désirs émoussés ou non réalisables, impressions d’avoir beaucoup vu et beaucoup vécu, paresse accrue devant l’existence, peur accrue des risques, ?s’accroit en vieillissant jusqu’à devenir « la grande fatigue de la vieillesse ». Cette fatigue n’a plus rien à voir avec la fatigue régionale et partitive normale chez l’être vivant. Elle est liée à l’écoulement du temps : elle est une maladie de la temporalité, inexorable, incurable, métaphysique. Au fur et à mesure de ce vieillissement, le nombre et le domaine de l’irréversible ne font que s’accroître, les potentialités du devenir s’amincissent. On ne pourra jamais refaire et revivre ce qui a été acté et vécu. Le devenir n’est jamais plus « un advenir » et les souvenirs d’un passé révolu, beaucoup plus que les projets, envahissent la conscience. L’avenir s’appauvrit continuellement au profit du passé. La mémoire grossit au profit du seul passé, alors que l’espérance décline au détriment du futur, comme deux clepsydres dont l’une se remplirait avec le contenu de l’autre. Nous avons d’abord tout à espérer et rien à regretter, puis tout à regretter et rien à espérer (regrets des « bons moments, mais regrets aussi des fausses routes et des mauvais engagements, des fautes et des faux pas à l’égard d’autrui). Certains ont avancé l’image que la vie ressemble à un brouillon qu’on ne pourra jamais modifier ni « mettre au propre ». (p 41)

Comme la vie et to?us les phénomènes vitaux depuis le début des cultures écrites, la mort a secrété une littérature immense, des poèmes, des illustrations mythologiques et des croyances religieuses, des tragédies classiques, des drames romantiques, une riche panoplie de thèmes picturaux, architecturaux, de la sculpture, de la musique, des chants, des litanies, en abondance. La prise en considération du phénomène et ses modalités culturelles illustrent et concrétisent les soucis dominants d’une civilisation. On peut dire que « la mort » représente exactement l’envers de « la vie ». ( ?)

On peut dire que les catégories intellectuelles utilisées par les vivants sont disqualifiées quand on veut parler de l’instant mortel. Alors que les réalités de l’existence physique connaissent un crescendo dont les limites sont lointaines et mesurables à la fois, les limites de la vie humaine correspondent à des maxima qui ne sont pas quantifiables : ainsi le crescendo de la chaleur, du froid, de la lumière, du bruit, comme toutes les valeurs physiques, ont des progressions indéfinies et mesurables, mais la vie de l’homme, elle, se termine très tôt et avant que le crescendo n’approche de son apogée : « Dans le triple infini de l’espace, du temps, et de la série numérique qui de toutes parts baigne et enserre notre positivité vitale, la personne se découpe une aire limitée. » (V. Jankélévitch). L’homme est de tous côtés dépassé, débordé et défini sur fond d’infini et d’éternité ; sa vie est un éclair cerné à l’amont par le non-être précédant sa venue au monde et en aval par le non-être qui suit sa disparition. (p. 48)

La 2ème partie du livre est une étude très fine des images de la mort et des pratiques exercées dans les différentes cultures, à travers l’espace et le temps.

L’étude de la mort dans son essence spécifique ainsi que dans l’histoire de l’Humanité et ses cultures nous ont permis d’effectuer une large investigation dans le temps et dans l’espace. Les grandes aires culturelles de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique ont été questionnées pour tenter de comprendre quelles étaient, pour chacune d’elles, les préoccupations principales, les croyances et les rites qu’elles avaient mis en œuvre pour accompagner leurs décès. Nous en avons conclu in fine que les humains, malgré leur extrême diversité et l’ancienneté de leur histoire, avaient élaboré des réponses qui se ressemblaient étrangement.

Il serait toutefois présomptueux?? de penser que le sujet est clos, puisque les limites de cette étude m’ont obligé à me restreindre aux principales cultures, surtout écrites. Il n’en reste pas moins vrai que dans l’Univers, c’est un foisonnement de milliers de cultures qui mériterait d’être explorées, en s’attardant sur les manifestations qu’elles ont imaginé pour se consoler de l’imminence et de l’énigme de la fin mortelle.

J’espère que ce document aura tout au moins le mérite de susciter des interrogations et des recherches permettant aux esprits curieux d’aller encore beaucoup plus loin ! (Conclusion)

Marie-Albertine - Odyssée d'une émigrée italienne à la fin du XIXe siècle, par Claude Boullier

Prix 18 € + frais d'envoi

Pour commander : editions@uicg.fr

EXTRAITS de "Marie-Albertine..."

En cette chaude nuit de fin juillet 1848, tout était calme et silencieux. Les étoiles ne diffusaient qu'une clarté pâle qui laissait de grandes ombres obscures au pied des bâtiments. Pourtant, un faible mouvement, à peine perceptible, troubla soudain l'immobilité ambiante : une silhouette sombre se glissait le long des murs austères de l'hospice, jusqu'à sa porte massive. Un faible cri, comme un gémissement, perça la nuit, vite suivi de sanglots que l'on étouffa aussitôt. Comme les toutes premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon, au-dessus des montagnes, la silhouette à peine amincie se coula à nouveau dans les ombres propices et s'éloigna, hésitante, avant de disparaître…

En cette chaude nuit de fin juillet 1848, tout était calme et silencieux. Les étoiles ne diffusaient qu'une clarté pâle qui laissait de grandes ombres obscures au pied des bâtiments. Pourtant, un faible mouvement, à peine perceptible, troubla soudain l'immobilité ambiante : une silhouette sombre se glissait le long des murs austères de l'hospice, jusqu'à sa porte massive. Un faible cri, comme un gémissement, perça la nuit, vite suivi de sanglots que l'on étouffa aussitôt. Comme les toutes premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon, au-dessus des montagnes, la silhouette à peine amincie se coula à nouveau dans les ombres propices et s'éloigna, hésitante, avant de disparaître…

Le jour apparut bientôt. Quelques coqs chantèrent. Les cloches de l'église, appelant à matines, s'envolèrent dans l'air translucide. C'est alors que le gémissement déjà entendu se répéta que l'on pouvait identifier maintenant comme le vagissement d'un nouveau-né.

La porte de l'hospice s'ouvrit alors. « Encore un ! », dit la sœur tourière en s'approchant du paquet informe posé sur le banc à côté de la porte. « Oui, un de plus », pensa-t-elle… (p.5)

La vie en orphelinat

Marie-Albertine, en grandissant, était toujours gracile ; elle mangeait peu. De toute façon, la soupe de haricots ou de fèves qu’on leur servait presque à tous les repas, ou la bouillie de maïs, n’attisait guère son appétit. Elle était aussi très réservée, et ne se liait pas facilement avec les autres. La vie constante en collectivité lui faisait souvent rechercher le silence et la solitude. Pourtant, comme tout enfant, elle avait besoin de chaleur et de tendresse. De ce fait, elle se rapprocha très vite d’une autre petite fille de son âge, Maddalena, qui, comme elle, restait un peu à l’écart des autres pensionnaires de l’hospice. Et, dès qu’elles le pouvaient, elles s’isolaient dans un coin de la cour, pour parler, se raconter des histoires, ou encore se faire part mutuellement de leurs interrogations…. ((p.16)

(…)

L’orphelinat ne désemplissait pas. Il fallait donc qu’elles soient placées pour pouvoir gagner leur subsistance. Comme elles étaient trop jeunes pour aller travailler déjà dans une fabrique, Maddalena devint la servante d’une vieille dame de la bourgeoisie de Suse qui avait quelques biens. Quant à Maria-Albertina - dite Tina – on la mit dans une ferme à quelques kilomètres de la ville. Dire qu’elle se rappelait ses toutes premières années dans la ferme de Francesca serait mentir ; mais Francesca, fidèle à sa parole, était venue quelques fois la chercher à l’orphelinat pour l’emmener à Mattie. Elle retrouva donc un peu dans cette autre ferme une ambiance et une odeur qu’elle n’avait pas totalement oubliées. Cependant, la ressemblance s’arrêtait là. (p.18)

La vie professionnelle

Au bout d’un moment, quand toutes les femmes arrivées le matin furent passées, on emmena celles qui restaient vers les grosses machines bruyantes, et on les plaça une par une auprès de l’ouvrière qui faisait fonctionner chacune. Tina se retrouva auprès d’une jeune fille d’une vingtaine d’années ; cette dernière lui montra comment elle saisissait le fil ténu qui sortait des cocons de soie noyés précédemment dans de l’eau bouillante et comment elle plaçait ce fil, avec d’autres, sur un instrument troué, puis l’ensemble sur un dévidoir qui tournait à toute allure. Sa dextérité émerveilla - et affola ! - Marie-Albertine. Jamais elle n’y arriverait ! Elle essaya pourtant et, guidée par celle qui se nomma tout de suite Ada, elle parvint assez vite à un résultat encourageant. … (p. 55)

Marie-Albertine fit connaissance avec l’eau trop chaude, qui lui brûlait les doigts bien qu’elle fît attention à bien manier son balai ; avec la vapeur qui en émanait et qui lui trempait le visage ; avec le bruit étourdissant de la machine et avec l’odeur écœurante de l’atelier - celle des cocons, plus celle de l’huile chaude, mêlées à celle de la sueur de toutes les personnes présentes, essentiellement des femmes qui, comme elle, devaient se concentrer sur leur tâche. En plus, l’air ambiant, chaud et humide à cause de la vapeur qui s’élevait des bassines en volutes serrées, les suffoquait. N’avait-on pas baptisé l’atelier, comme elle l’apprit bientôt, du nom "d’étouffoir" ? (p.62)

L’été arriva bientôt et avec lui, l’approche de ses quinze ans. Il commençait à faire très chaud. Et l’atmosphère dans l’atelier devenait de plus en plus intenable, même avec toutes les issues grandes ouvertes, ce qui apportait parfois un semblant de courant d’air. Au moment des pauses de mi-journée, les ouvrières se ruaient à l’extérieur pour respirer un instant un air plus sain, moins chargé d’humidité brûlante et poisseuse.

Un jour, au moment le plus chaud de l’après-midi, Marie-Albertine fut interrompue par un cri aigu, lancé à quelques mètres d’elle. Une jeune femme gisait à terre, et deux autres soutenaient sa tête avec précaution. Un contremaître courait vers elles, tandis que quelqu’un appelait :

- Un médecin, vite ! Un médecin ! (p. 84)

La date du mariage approchait à grands pas. Il restait encore deux problèmes importants à régler : en premier, pour les ouvrières, de pouvoir s’absenter deux ou trois jours. Les patrons de l’usine firent un peu la grimace, puis cédèrent malgré tout en disant aux jeunes filles qu’elles ne seraient pas payées pendant leur absence, car il fallait les remplacer. Ensuite, restait le problème de leur déplacement jusqu’à Ivrea, où aurait lieu le mariage, exceptionnellement chez les parents du marié, car ceux de Lucia n’avaient pas les moyens d’organiser la fête. Et puis ce serait moins loin de Turin. Paolo, homme décidément bien débrouillard, trouva une voiture à louer, assortie de deux chevaux et d’un cocher, qui emmènerait tout le monde, y compris quelques amis du futur marié, et les ramènerait de même à Turin.(p. 103)

Presque du jour au lendemain, les ouvrières comme Marie-Albertine se retrouveraient sans travail et… sans logement ! Que faire ?

Dès que l’usine ferma ses portes, Tina, malgré le violent sentiment d’échec qui la poignait, ne se sentit pas le courage de chercher à nouveau sur place un toit et un emploi. Elle se résolut donc à repartir à Suse. Là, elle pourrait aller demander assistance à l’orphelinat : si Sœur Caterina était toujours là, elle ne refuserait pas de l’aider.

C’est ainsi qu’elle refit son maigre baluchon et se sépara de son amie Graziella qui elle aussi partait, hébergée temporairement par quelques amis. Leurs adieux furent extrêmement tristes, car elles ne se reverraient peut-être jamais. (p.114)

La semaine se traîna un peu. Marie-Albertine hésitait toujours à accepter la demande de Matteo. Elle était bien avec Francesca ; mais cela pouvait-il durer longtemps ? En outre, la vie à Mattie, avant la venue de Matteo, était plutôt monotone. Elle ne se voyait pas vieillir dans ce village isolé, en restant vieille fille ou même en épousant quelqu’un du pays. Peut-être valait-il mieux devenir la femme de Matteo, même avec le risque de partir vers l’inconnu ? Elle allait avoir bientôt dix-huit ans, un bon âge pour se marier. Et puis, elle avait toute confiance en Matteo ; bien qu’elle n’ait pas ressenti envers lui un nouveau coup de foudre, le sentiment sincère qu’elle éprouvait à son égard ne valait-il pas mieux ?( p. 128)

La France

Le chemin leur parut bien long. Enfin, ils aperçurent le fond de la vallée et les quelques maisons d’un petit village. Ils approchèrent prudemment. Où étaient-ils ? Battista, un des deux célibataires, se proposa pour aller aux renseignements, malgré les risques d’être reconnus comme des étrangers. Il retrouva le grand chemin qui longeait la vallée. Il discuta un moment avec un homme qu’il rencontra, puis revint vers eux.

— Oui, nous sommes bien en France ; pourtant, nous nous trouvons encore tout près de la frontière. Nous devons filer pour ne pas nous faire repérer.

Un peu comme des voleurs, ils avancèrent rapidement jusqu’au centre du hameau, où ils pensaient retrouver Marcello. Mais il n’y avait personne, ni charrette ni cheval. Ils s’arrêtèrent près de la fontaine centrale, se désaltérèrent, et attendirent. Qu’était-il arrivé à leur guide pour qu’il ne soit pas encore là ? Avait-il été arrêté à la frontière ? Un incident s’était-il produit ? (p.150)

Ils marchèrent avec une énergie nouvelle, traversant des villages aux noms ensoleillés comme leur cœur : Luynes, Bouc-Bel-Air, Septèmes… On leur avait dit :

— Vous allez jusqu’à Saint-Antoine, puis là vous obliquez vers la droite, vers le sud-ouest, jusqu’au village de Saint-Henri.

Ils durent, bien sûr demander plusieurs fois leur chemin et parvinrent vers le soir d’une journée à l’adresse que Marcello leur avait donnée. C’est ce dernier qui les accueillit. (p.167)

Les tuileries, propres à Saint-Henri, artisanales au départ, devenaient peu à peu de grandes usines où l’on cuisait les tuiles dans de grands fours, les fours Hoffmann. Matteo fut embauché dans une de ces usines. Comme lui, beaucoup d’immigrés étaient employés auprès de ces fours aux tâches les plus pénibles et les plus ingrates. Ils devaient remplir le four de tuiles brutes, puis procéder à l’allumage du four et à son entretien.

Bien qu’il se contentât de peu et fît son travail le mieux possible, il était en butte, comme nombre de ses compatriotes, aux lazzis des ouvriers français qui leur reprochaient de voler leur travail, même si ces mêmes ouvriers évitaient autant que possible de travailler dans les postes les plus exposés. (p.184)

Marie-Albertine comprenait le raisonnement de son mari, elle ne pouvait toutefois s’empêcher de penser que ces sacrifices lui rendaient la vie bien difficile.

Qu’avait-elle gagné à venir en France ? Ils avaient trimé, trimé toujours sans que leur existence s’améliore considérablement. Au contraire. Ils étaient plus pauvres qu’avant. Ce n’était la faute de personne ; ni de Matteo, qui avait travaillé au-delà de ses forces, et qui n’était même pas considéré pour ce qu’il faisait ; ni d’elle-même, qui l’avait accompagné sans jamais se plaindre. Or elle avait maintenant trente-quatre ans : qu’avait-elle fait de sa jeunesse ? (p.200)

Le médecin arriva et ne put que constater la mort.

- Je ne vous l’ai pas encore dit pour ne pas vous effrayer : votre mari avait contracté le choléra, qui sévit pour l’instant à Marseille. Il avait dû boire de l’eau ou de la nourriture contaminées. Vous m’avez bien dit qu’il était allé au centre de la ville hier ? Et puis, vous savez, il était usé. S’il n’avait pas déjà été affaibli, peut-être aurait-il survécu ?

Cependant, je ne peux pas vous laisser ici. Je m’occupe de l’inhumation. Quant à vous, il faut que vous veniez à l’hôpital où vous resterez jusqu’à ce qu’on soit sûrs que vous n’avez pas pris aussi la maladie, c’est-à dire un certain nombre de jours ; je ne peux pas vous dire encore combien. (p.231)

Malgré ces soucis, l’existence de Marie-Albertine s’était stabilisée, et elle commençait à se détendre, après les dernières années passées à Marseille, qui n’avaient pas été pour elle de tout repos. Giovanni se révélait un compagnon ouvert et joyeux, avec qui il faisait bon vivre. Des amis venaient à la maison ; des repas et des fêtes étaient organisés, souvent dans le village même, où les enfants avaient trouvé de nombreux camarades de jeux. L’ambiance campagnarde qui les entourait était bien plus agréable que celle du quartier ouvrier où elle avait vécu dans le Midi.

Pourtant, ses voisins étaient aussi des ouvriers dont le travail était harassant, œuvrant pour la plupart, comme Giovanni, dans les carrières proches creusées dans la vallée de l’Isère, le long des massifs du Vercors et de la Chartreuse, en particulier à Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Égrève et Noyarey, ou encore dans les cimenteries, dont les Ciments Vicat. D’autres avaient trouvé un emploi dans les mégisseries, où se tannaient les peaux pour les gants, ou bien étaient gantiers, ou maçons. Tous étaient joyeux, entreprenants, et semblaient moins soumis à leurs patrons. (p.249)…

Cependant, en 1914, la guerre vint bouleverser leur vie, comme elle bouleversa celle de tout le monde : Alexandre et Michel partirent pour le front, abandonnant malgré eux femme et enfants, qui durent se débrouiller tant bien que mal. Antoine, lui, partit pour l’Italie où il s’engagea dans l’armée. Depuis longtemps, il cherchait à retrouver les ancêtres de son père et peut-être une famille oubliée par ce dernier : on lui avait parlé d’une tante qui existait encore, que Giovanni n’avait jamais connue ? (p.255)

Poème de Simone Dupraz, extrait de son recueil "Le temps de dire..."

?LE GRANIER

?LE GRANIER

Il est dans la Chartreuse une roche escarpée???

On la nomme Granier, sévère forteresseQui s’éboula jadis, ses entrailles sapées?

Par les flots bouillonnants et leurs eaux vengeresses.

J’aime à me promener tout près de ta muraille

Gris d’ardoise ou de fer, gris bleuté quelquefois

Les yeux vers tes sommets, je souris de ma taille

Tu m’agenouilles ainsi pour me donner la foi…

Car tu es la montagne et tu frôles l’azur

Tu élèves mon âme et guides ma pensée

Vers toi, siège des dieux, roche de démesure

Si redoutée jadis, aujourd’hui encensée.

Le peintre te célèbre avec son chevalet

Sur tes flancs bosselés le vigneron tenace

Fait couler le vin d’or comme dans un palais

Le promeneur chemine et jamais ne se lasse.

Il va bien à son gré, fait halte vers la combe,

Penché sur le torrent il se retient, prudent

Au parapet pierreux, tout près de Bellecombe

Lorsque les marronniers embaument l’air ardent.

Est-ce toi que je vois, Jean-Jacques, en cet endroit ?

Amoureux d’une fleur comme l’apothicaire

Ton herbier à la main et l’esprit en émoi

D’avoir redécouvert la jaune vulnéraire ?

Elle guérit les maux et soigne les blessures

On la cueille avec soin au détour du chemin

Nichée sous les plateaux où le roc se fracture

Un brin suffit à parfumer nos lendemains.

Il faut prendre son temps pour goûter la nature

Elle sait à son tour se montrer généreuse

Régaler d’émotions celui qui s’aventure

Vers le Granier, ce château-fort de la Chartreuse.

Nouvelle de Martine Michel, extrait de son recueil "Je viens pour l'annonce..."

Ce matin, en ouvrant mon journal… ?

?

Ce matin, en ouvrant mon journal… j’ai appris que j’étais mort !

Chaque matin, le facteur me porte le Dauphiné libéré et avant que je ne me précipite sur la page de la nécrologie, je lui sers un café. Parfois je vois bien qu’il n’en a pas envie, quand il dit qu’il n’a pas le temps, mais moi les habitudes, j’y tiens. Les rites, pour commencer la journée, c’est important. La cafetière, elle est là, toute prête à être lancée ; j’ai déjà mis la poudre, et l’eau, et dès que j’entends sa voiture dans l’allée, j’appuie sur « start ». Sa tasse et son demi-sucre sont déjà sur la table de la cuisine. Moi, le toubib, y veut pas que j’en boive du café. Il dit que c’est pas bon pour mon cœur. Exprès, j’en bois quand même mais moins qu’avant ; c’est vrai que ça me fait taper le palpitant.

Donc, disais-je, chaque jour, dès que le préposé aux postes est parti, la première chose que je fais en ouvrant mon journal, c’est de regarder les avis de décès, histoire de voir si un plus vieux, ou une plus laide que moi, a passé l’arme à gauche.

Dès que j’en ai repéré un, ou une, je saute sur mon téléphone pour dire à la famille combien j’ai de la peine. De la peine, c’est pas vrai, j’en ai pas. Bien fait pour eux ! Et puis je vais pas les plaindre d’être partis vers un monde supposé meilleur ! Pour ce que cette chienne de vie a de drôle…

Donc, disais-je, ce matin, qu’est-ce que je vois dans ma rubrique préférée ? Mon nom en tout premier. Émile, Gustave, Joseph ALBERT (ALBERT c’est mon nom de famille), veuf de Louise PRAT. Pas de doute possible, c’est bien moi. Ses neveux et nièces, leurs enfants - et là tous les noms qui suivent c’est bien ceux de ma famille – ont la douleur de… etc. etc. La douleur, je t’en fiche. Ils viennent jamais me voir, juste le 1er janvier, histoire de sonder quand est-ce qu’ils pourront enfin récupérer ma maison. Mais là, ils auront une sacrée surprise.

C’est bien de moi qu’il s’agit : mort, décédé, défunt comme ils disent et en plus, c’est aujourd’hui qu’on m’enterre !

Ça alors ! C’est un peu fort. Je m’en vais aller leur causer deux mots à ces messieurs du Dauphiné libéré. D’ailleurs depuis le temps qu’il est libéré celui-là, je comprends pas qu’il s’appelle toujours comme ça.

J’avais pourtant pas prévu d’aller à Grenoble aujourd’hui, je voulais aller aux champignons, mais là j’ai pas le choix !

Je m’en vais leur montrer un peu s’il est mort l’Émile.

Dès que je vois arriver le car juste dans le virage, je m’avance un peu sur le bord de la chaussée et là, je fais signe au chauffeur. Ça alors ! Il est passé devant moi sans s’arrêter comme s’il n’y avait eu personne ! Et le prochain qui ne passe que dans trois heures. Je ne peux quand même pas attendre tout ce temps.

J’ai pourtant horreur de ça mais je me décide à lever le pouce. Je ne l’ai fait qu’une fois dans ma vie c’est quand j’étais trouffion. Y a bien une voiture qui va s’arrêter. Un vieux sur le bord de la route, ça ne se refuse pas. Les uns après les autres, les automobilistes passent devant moi comme s’ils ne me voyaient même pas. Et avec tout ça, il se fait pas loin de midi. Je commence à fatiguer, moi. Pour me remonter, je me décide à aller boire un verre de blanc chez Jules. (ça aussi mon médecin il me l’interdit). Il va bien rigoler le Jules quand je vais lui raconter mon histoire !

Quand j’arrive devant le bistrot, je trouve porte close. Sur la porte une pancarte : « Fermeture exceptionnelle pour cause de décès ». Ça alors ! Le Jules aussi ? Ou alors c’est peut-être quelqu’un de sa famille ? L’Antoinette ? J’étais tellement ébahi de voir mon nom en tout premier dans ma rubrique préférée que je n’ai même pas pris la peine de regarder les autres noms.

Je vais m’arrêter chez Adrienne chercher une miche de pain, il m’en restait pourtant d’hier, mais elle m’en dira sûrement un peu plus. Mais qu’est-ce qu’ils ont tous aujourd’hui ? Les rideaux sont baissés et il est à peine midi et quart. Je commence à me sentir bizarre, moi.

Bon ce n’est pas mon copain, mais je vais aller voir le curé. Pas moyen de faire autrement. Je ne me sens quand même pas trop bien quand j’arrive devant l’église. Cette histoire m’a un peu tourné les sangs.

Mince alors, c’est le jour. Y a un corbillard qui est là. Tout à coup, j’ai peur, mais vraiment très peur quand je vois Jules, Antoinette, Adrienne, mes neveux et leur marmaille et là, là sur le cercueil ma photo ; c’est moi sur la photo ! « À notre oncle regretté, notre voisin bien aimé ». Y en a même qui pleurent. Hé ! Ho ! Ho ! Allez-pas me mettre dans le trou, je suis pas mort.

Personne ne m’entend.

C’est à ce moment-là que j’ai senti la main de ma Louise sur mon bras : « Et ben ! tu en as mis du temps pour venir me rejoindre… »

Heureusement que le DL m’a averti, sinon je n’aurais même pas su que j’étais mort !

EXTRAITS de "Le Clin d'oeil orthographique"

Vaste chantier : apprendre les règles, les comprendre pour les assimiler, c’est la base.

Pratiquer, s’entraîner, c’est le secret pour entretenir ses connaissances. Or, nous l’expérimentons tous, notre relation à l’écriture s’est considérablement modifiée depuis deux bonnes décennies. Comment résister à la tendance générale du laisser-aller face à l’orthographe ? Et surtout comment conserver l’exigence minimum d’un savoir-écrire correct ?

Résister à l’afflux de fautes lues dans les messages omniprésents sur les forums internet, résister à la tendance à l’écriture phonétique et minimaliste sur nos téléphones portables ou dans les emails, c’est un petit combat à mener et à transmettre à la jeune génération chez qui la motivation à satisfaire cette exigence de précision orthographique fait souvent défaut.

Comment retrouver le goût du bien écrire, le goût d’écrire tout simplement ?

Notre rapport à l’écrit est souvent celui de la contrainte : on écrit davantage dans le cadre professionnel, pour des raisons administratives ou dans le cadre de ses études que pour le plaisir.

Ne faudrait-il pas insister sur le fait que nos mots, notre langue, sont des marqueurs : ils nous définissent, nous permettent de nous exprimer et d’être compris dès lors que nous les utilisons bien et surtout qu’ils font partie du socle commun de nos codes sociaux, indispensables pour faire société.

Les réformes de 1990 puis de 2016 ont décrété la simplification de certaines formes, tout en tolérant l’ancienne orthographe, ce qui témoigne de la volonté d’acter les évolutions inhérentes à toutes langues vivantes.

Car oui, bien sûr, la langue évolue, le parler n’est pas le même d’une région à l’autre, d’une génération à l’autre, de nouveaux mots entrent dans le dictionnaire chaque année, alors que d’autres en sortent, c’est le signe de la vitalité, de l’effervescence de notre monde.

Et pourtant, il est important de conserver une exigence face à nos règles d’orthographe, important de se faire violence pour rester soucieux de bien écrire et c’est tellement simple d’aller sur un dictionnaire ou bien sur l’un des nombreux sites d’orthographe en ligne pour pallier nos incertitudes !

Il n’y a pas de secret, pour bien écrire, il faut pratiquer ; c’est comme le sport, plus on pratique, plus on a envie de pratiquer, car il y a bien là le même rapport au plaisir : il suffit de se lancer, de passer le premier quart d’heure de mise en route, de trouver son deuxième souffle, et la machine est lancée.

Retrouvons et partageons l’envie d’écrire pour le plaisir, soyons créatifs !

L’écrit reste, traverse le temps et laisse une trace. (début du livre).

Au delà de la madeleine. Essai sur Marcel Proust et la Recherche du Temps perdu, par Claude Boullier

Salon du livre d'Allevard 2017, 1er Prix décerné à Claude Boullier pour son essai sur Marcel Proust et la Recherche du Temps Perdu : "Au-delà de la madeleine" Editions UICG

« En faisant ce travail, ma seule ambition est de vous montrer que Proust n’est pas le "monstre sacré" qu’on lui reproche parfois d’être, et qu’il n’est pas seulement l’auteur de la "petite madeleine", ce à quoi on le restreint trop souvent.

Non, Marcel Proust est une personne, qui a vécu, souffert, rêvé, qui fait preuve d’un humour délicieux ou cruel lorsqu’il observe ses contemporains, qui nous fait part de ses réflexions sur des sujets de son époque… Surtout, c’est un homme en qui nous pouvons reconnaître nos défauts et nos qualités, nos regrets et nos espoirs.

Et si son style nous désarçonne parfois, par la longueur de ses phrases (ce qu’on lui reproche encore), et qui fait qu’on ne sait plus, une fois arrivés au bout de l’idée, ce qu’il y a au début, eh bien ! le seul remède est de reprendre son souffle et de relire, lentement, le texte, tout en savourant les images, les idées, comme on le ferait d’un plat réalisé par un grand cuisinier pour en déduire la composition et surtout en goûter l’arôme… »

Prix 15 € + frais d'envoi

Pour commander : editions@uicg.fr

EXTRAITS de "Au-delà de la madeleine"

Marcel Proust a écrit La Recherche du Temps perdu entre 1907 et 1922, soit durant une quinzaine d’années, dans la dernière partie de sa vie. On qualifie La Recherche de roman. Mais en est-elle vraiment un ? Quelles sont donc ses caractéristiques marquantes ? On ne trouve apparemment dans la littérature aucune œuvre qui corresponde à des critères identiques. Pourquoi ?

Marcel Proust a écrit La Recherche du Temps perdu entre 1907 et 1922, soit durant une quinzaine d’années, dans la dernière partie de sa vie. On qualifie La Recherche de roman. Mais en est-elle vraiment un ? Quelles sont donc ses caractéristiques marquantes ? On ne trouve apparemment dans la littérature aucune œuvre qui corresponde à des critères identiques. Pourquoi ?

L’œuvre est écrite à la première personne, sauf dans les passages plus "généralistes" où le "nous" remplace le "je", et dans les dialogues, fort nombreux.(…). Or, d’habitude, cet emploi du « je » est réservé seulement aux écrits autobiographiques et aux mémoires, tels que les Mémoires d’Outre-Tombe de Chateaubriand, ou les Mémoires de Saint-Simon, ouvrages souvent cités par Proust. Montaigne aussi, dans ses Essais, parle souvent à la première personne mais il s’agit plutôt de réflexions philosophiques que d’un récit continu. Or Proust s’est toujours défendu d’avoir composé les uns ou les autres.

D’ailleurs, celui qui parle dans La Recherche n’est pas Proust, mais un homme, dit « le Narrateur », personnage de fiction. (…)

Le temps de la Recherche s’étale sur une durée de quarante à cinquante ans, d’avant la naissance du Narrateur jusqu'à sa maturité. (…)

Le déroulement de ces cinquante années n’est pas linéaire : Un amour de Swann se déroule avant la naissance du Narrateur. (…) Parfois, un hiatus d’une ou plusieurs années interrompt le récit. (…). En revanche, certains épisodes décrivant une soirée ou une matinée prennent une importance démesurée et recouvrent de nombreuses pages. (…) Souvent aussi, on peut noter des allers-retours, soit vers le passé, soit vers le futur. (…) De tels exemples sont loin d’être exceptionnels : tout se passe comme si Marcel Proust avait voulu jouer avec le temps, consciemment ou non, et on parierait plutôt pour la première de ces propositions… !

Que parfois le lecteur ait de la peine à s’y retrouver, c’est inévitable ! (…)

- Enfin, il n’y a pas dans le roman à proprement parler d’intrigue. On a l’impression que le temps se déroule au fil des événements, des visites, des rencontres, des réflexions du Narrateur. (…)

Si la Recherche est un roman, c’est vraiment un roman atypique, du moins pour l’époque !

Marcel Proust nous a laissé des indications sur la façon dont il voulait construire son livre, en prêtant au Narrateur ses intentions, lorsque celui-ci, presque à la fin du Temps Retrouvé, a enfin pris la décision ferme de rédiger une œuvre littéraire : « Je bâtirais mon livre, je n’ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe » (III TR p.1033), et plus loin « Ne ferais-je pas mon livre de la façon que Françoise (la cuisinière) faisait ce bœuf mode… dont tant de morceaux de viande ajoutés et choisis enrichissaient la gelée. » (III TR p.1035). Comparaisons qui peuvent paraître curieuses, mais qui n’en sont pas moins très explicites.

Proust, si l’on se reporte à sa biographie, n’a pas conçu son œuvre d’un seul coup. Avant d’écrire la Recherche, il a réalisé plusieurs autres "constructions" préparatoires, plusieurs "maquettes" comme le ferait un "architecte" (il utilise d’ailleurs plusieurs fois ce terme). Il fait certainement, au moins dans sa tête, un plan général, un "patron", définit un objectif (l’histoire d’une vocation d’écrivain, de façon à pouvoir exprimer et mettre en œuvre ses idées sur la littérature et sur l’art, inspirées au départ par les écrits de Ruskin et par l’ensemble de ses lectures, qui sont immenses). Puis, en même temps et peu à peu, il récolte les matériaux qui serviront à l’œuvre (tout comme les denrées soigneusement choisies qui entrent dans la composition d’un plat), à la fois ce qu’il appelle les « impressions » - c’est-à-dire la méthode du souvenir involontaire qui lui sert à ressusciter le passé dans son intégralité et la matière même de ce passé - et tout ce qui englobe ces impressions. Il lui reste ensuite à construire l’œuvre elle-même, morceau par morceau… C’est vraisemblablement ce qu’a fait Proust, quand après ou pendant une première rédaction générale, il a rajouté au fil des années, "becquets" et "paperoles" (dont la plus importante, en forme d’accordéon, mesure 1,40 mètre de long !) et travaillé sans cesse jusqu’à sa mort, à corriger, modifier, compléter son texte. Nul doute que s’il avait vécu plus longtemps, la Recherche serait encore différente de ce qu’elle est, malgré le mot « Fin » qu’il a apposé au bas d’une page, au début de l’année 1922…

L’idée que certains critiques ont eue, en lisant superficiellement ou incomplètement le livre, que c’était un fourre-tout et que l’on n’y comprenait rien, est complètement fausse ; la Recherche est une œuvre soigneusement composée, et si le livre comporte encore parfois, des redites, des doublons, des imperfections (…) ce n’est que parce que, à la fin de sa vie, très malade, il n’a peut-être pas eu la lucidité suffisante pour les éliminer, et que la mort, pour lui, est arrivée trop tôt !

La madeleine de Proust

La plus célèbre évocation du phénomène dit du "Souvenir involontaire" est celle de la "madeleine". Nous avons tous expérimenté, au cours de notre vie, une telle sensation qui survient lorsque, par hasard, une perception quelconque (bruit, odeur, vision, goût, toucher) fait apparaître inopinément en nous un souvenir oublié. Proust a érigé presque en véritable système conscient la réapparition de ses souvenirs les plus profonds. (…)

Le souvenir involontaire provoqué par la Petite Madeleine est vaste et circonstancié : c’est tout un pan de la vie passée du Narrateur qui est ainsi transporté dans le présent avec ses personnages tels qu’ils étaient à l’époque, et leur environnement - bruits, formes, couleurs, odeurs et sensations.

On a souvent tendance à réduire l’œuvre de Proust à ce passage. Or, nous l’avons déjà vu, son œuvre est infiniment plus riche. Cependant, le phénomène présenté là est en quelque sorte l’acte fondateur de la Recherche, tout au moins le premier de ce genre et le plus fort. Car il en existe d’autres. (…)

Proust oppose le souvenir involontaire qui nous donne des choses une « impression vraie » à la mémoire volontaire ou « uniforme » qui ne nous procure qu’une « impression factice ». Cette seconde mémoire gouverne en général notre vie de tous les jours. (…)

Le souvenir involontaire est le seul moyen de restituer pour nous cette réalité complexe, par sa capacité à ramener spontanément notre passé des profondeurs de notre être. (…)

Lire Proust, il est vrai que ce n’est pas toujours facile ; c’est d’ailleurs la même chose chez presque tous les grands écrivains. Mais on peut dire qu’il se mérite. Et la récompense est au bout du chemin : quel plaisir lorsqu’on arrive à se laisser bercer par le rythme de la phrase, ou surprendre par l’éclatante originalité des images et des comparaisons. D’ailleurs, on ne peut lire Proust dans la précipitation : il faut le lire, le relire, en savourer certains passages comme on savourerait un fruit juteux, en essayant d’en extraire la saveur la plus profonde.

En arrivant au terme de cette étude - bien incomplète, c’est évident, étant donné l’importance de cette œuvre, À la recherche du Temps perdu - après l’avoir lue et relue, après avoir parcouru le livre en tous sens, on est frappé par une évidence : c’est l’extrême cohérence de l’œuvre, à l’opposé de l’avis de certains détracteurs qui peut-être ne l’ont pas lue avec suffisamment de ténacité et d’attention. Or on retrouve, d’un bout à l’autre du roman, les mêmes éléments, les mêmes thèmes, qui s’imbriquent parfaitement les uns dans les autres. Proust a toujours revendiqué pour son œuvre une construction rigoureuse, se comparant à un architecte, ou encore à un bâtisseur de cathédrale, et on ne peut que lui donner raison. Proust, en commençant son œuvre, avait certainement déjà dans l’esprit, tout ce qu’elle serait plus tard. (…)

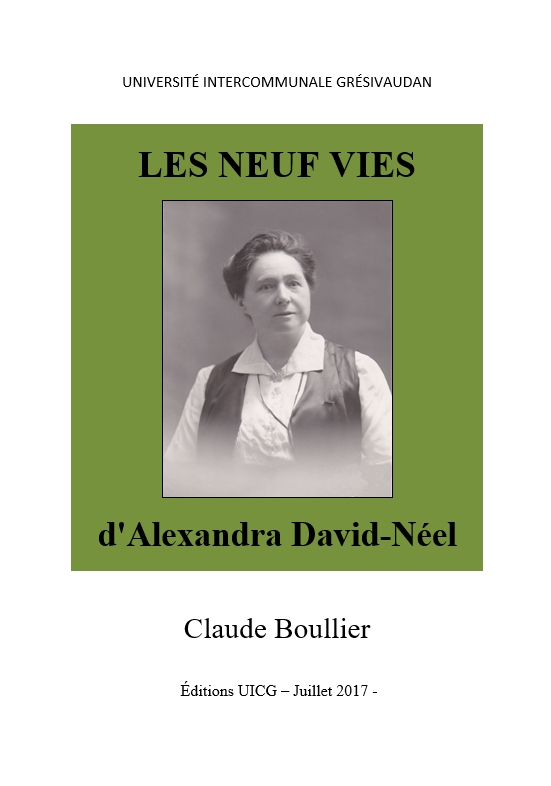

LES NEUF VIES d'Alexandra David-Néel par Claude Boullier

Claude Boullier, agrégée de Lettres modernes, a déjà produit pour les Éditions UICG, en septembre 2015, un essai sur Marcel Proust, intitulé «Au-delà de la madeleine…».

Claude Boullier, agrégée de Lettres modernes, a déjà produit pour les Éditions UICG, en septembre 2015, un essai sur Marcel Proust, intitulé «Au-delà de la madeleine…».

Elle récidive avec un livre sur la grande exploratrice, orientaliste, écrivaine, … Alexandra David-Néel.

Alexandra David-Néel a vécu de 1868 à 1969. Au cours de sa longue existence, elle a parcouru des milliers et des milliers de kilomètres, en France où elle est née, en Belgique, en Angleterre et dans toute l'Europe, ainsi qu'en Afrique du Nord… Puis ses voyages en Asie sud-orientale - en Inde et Chine surtout - pendant une vingtaine d'années, lui ont permis de réaliser ses rêves et de se faire connaître.

N'est-elle pas la première femme, étrangère, à avoir atteint en 1924 Lhassa, capitale du Tibet interdit, après un périple extraordinaire de deux mille kilomètres à pied depuis la Chine, à travers les régions himalayennes ?

Femme au caractère très affirmé, elle est toujours parvenue à mener à bien les objectifs qu'elle s'était fixés avec une énergie et une volonté sans égales.

Sa vie a été si remplie que l'on peut bien penser qu'elle l'a démultipliée, car elle a été tout à la fois libertaire, féministe, actrice, puis voyageuse, exploratrice, ethnologue, et enfin orientaliste de talent, philosophe et écrivaine !

Prix :17 € + frais d'envoi

Pour commander : editions@uicg.fr

EXTRAITS de "Les neuf vies d'Alexandra David-Néel"

Les anciens Égyptiens croyaient que les chats avaient neuf vies car, sachant en toute occasion périlleuse retomber sur leurs pattes, ils trouvaient toujours un moyen de survivre lorsqu'ils étaient en danger, ce qui était le signe de vies multiples…

J'ai souhaité établir un parallèle (osé, certes !) entre les chats et Alexandra David-Néel. Vous me direz peut-être qu'elle n'a jamais eu beaucoup à faire avec les chats, sauf en quelques rares occasions : ainsi quand elle a rencontré un de ces félins, errant comme elle, dans un parc après sa présentation à la cour de Belgique et qu'ils se sont tous deux endormis au pied d'un arbre ; ou comme compagnon de son Guru, dans ses ermitages de l'Himalaya ; ou bien, enfin, dans les forêts du Népal, lorsqu'elle s'est trouvée, alors qu'elle méditait, nez à nez avec un gros chat appelé "tigre" !

Pourtant Alexandra partage avec les chats deux qualités précieuses : son intense curiosité devant ce qui est encore à découvrir ; sa faculté, dans n'importe quelle situation, "à retomber sur ses pieds".

Il en existe une troisième, dérivée de mon premier propos : bien qu'ayant toujours fait preuve d'une activité intense, gardant toujours, même au seuil de la mort une intelligence aiguë et une énergie indomptable, on peut se demander comment, malgré sa longévité exceptionnelle - 101 ans, de 1868 à 1969 Alexandra David-Néel a pu réaliser tout ce qu'elle a fait à moins d'avoir plusieurs vies… comme les chats ! (…)

Alexandra David-Néel est encore relativement peu connue du grand public ; plutôt, elle est mal connue, ou insuffisamment connue. Ce qu'on retient d'elle essentiellement, lorsqu'on dit la "connaître", c'est qu'elle a été la première femme étrangère, européenne, à pénétrer au Tibet interdit et à séjourner à Lhassa, la capitale de ce pays ; d'autant plus qu'elle en a fait un livre, le "Voyage d'une Parisienne à Lhassa", qui a fait sensation à l'époque de sa parution et a été traduit en plusieurs langues. On retient aussi qu'elle a vécu longtemps en Extrême-Orient, et qu'elle a fini ses jours à Digne, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Ses neuf vies :

La libertaire

« Et qui, plus que cette femme, a aimé la liberté ? »

La féministe

« Sur le plan du féminisme, Alexandra David-Néel était certainement en avance d'un siècle : si elle revivait à notre époque, elle ne serait pas du tout dépaysée et goûterait à leur juste prix les avancées scientifiques et industrielles qui ont permis depuis quelques années une bonne émancipation de la femme, du moins dans les pays avancés. Elle apprécierait que beaucoup de femmes aient pu conquérir, tout comme elle, leur indépendance économique et sociale, avec en plus, la possibilité de se marier et d'avoir des enfants dans des conditions acceptables pour elles. »

L’actrice

« Autre "vie " d'Alexandra David-Néel, circonscrite, dans les faits entre 1895 et 1904 : celle de musicienne et cantatrice, puis d'actrice. On peut se demander ce qui a pu pousser cette jeune femme à adopter une orientation si peu compatible, apparemment, avec ses goûts profonds… » (…)

Toujours, elle a su jouer sur plusieurs tableaux à la fois et passer sans transition d'un rôle à l'autre. (…) Il est peut-être dommage qu'elle n'ait pas pu poursuivre sa carrière d'actrice, car elle pouvait réussir ! Mais le sort - et les multiples composantes de sa personnalité riche et complexe - en ont décidé autrement… »

La voyageuse

« En un mot, Alexandra David-Néel a la bougeotte ! Elle ne peut rester longtemps au même endroit, - et encore de façon relative ! - à part deux ou trois fois exceptionnelles dans sa vie, et dans son extrême vieillesse. »

L’exploratrice

« C'est sous le terme "d'exploratrice" qu'on la désigne le plus souvent ! Elle a d'ailleurs fait partie du "Club des Explorateurs" : deux conférences données dans les années 1960 en témoignent. (…)

Il est étonnant de constater que c'est l'épithète "d'exploratrice" qui reste la plus attachée au personnage d'Alexandra David-Néel, bien des années après sa mort. »

L’ethnologue

« Il est évident qu'Alexandra, pendant les quatorze années passées en Asie, a eu le temps d'observer les gens qui l'entouraient, en particulier en Inde, au Sikkim et surtout en Chine, (…) lieux où elle est restée longuement, mais aussi au Népal et au Japon. (…)

Grâce à son habitude de vivre chez l'habitant autant qu'elle le peut, elle arrive à partager ses modes de vie, que ce soit la façon de se nourrir ou de s'habiller, celle de dormir ou de se déplacer, ou encore l'aménagement de la maison. »

L’orientaliste

« Alexandra David-Néel, d'après ce que l'on peut en juger, est une orientaliste hors normes. (…) On devrait avoir beaucoup de respect pour les recherches et les travaux acharnés qu'elle a fournis au cours de ses nombreuses années de travail, et pour son érudition. Elle est d'ailleurs reconnue bien plus à l'étranger qu'en France… (…)

Enfin, critère de qualité : le fait qu'elle ait été estimée en Orient même pour sa compétence et son érudition. C'est dans le monde occidental qu'elle devrait maintenant être remise à sa juste place dans le domaine fermé de l'orientalisme ! »

La philosophe et la bouddhiste

« Dans le monde très masculin de la philosophie, (encore une fois…), elle occupe cependant une place non négligeable d'intellectuelle qui s'est positionnée clairement, et sans ostentation, sur les grandes questions que se posent tous les hommes : la vie, la mort, et la vie après la mort… Certes, ses réflexions se sont inspirées essentiellement du bouddhisme, mais ceci n'enlève rien à leur valeur. Si la philosophie est la recherche de la sagesse, alors Alexandra l'a pratiquée toute sa vie ! Son "guru" ne l'avait-il pas baptisée "Lampe de sagesse " ? »

L’écrivaine

« La "vie" d'écrivain d'Alexandra a été une des plus actives, et aussi une des plus continues tout au long de son existence. (…)

Alexandra David-Néel est donc une écrivaine de langue française à part entière. Souhaitons qu'elle soit vraiment reconnue comme telle, ainsi que son originalité parmi les auteurs français du XXe siècle ! Il faut souligner pourtant ce paradoxe : alors qu'Alexandra pensait être reconnue pour ses ouvrages orientalistes et sa compétence en la matière, ce sont ses récits de voyage qui ont assuré sa célébrité ! »

HISTOIRE

En coédition avec les Éditions Brumerge.

Prix 24 € + frais d'envoi

Pour commander : editions@uicg.fr

EXTRAITS de "Une certaine histoire de l'Inde"

Entre 2015 et 2017, une université populaire, l'Université Inter-Communale du Grésivaudan (UICG), près de Grenoble, me confia un cycle de cours portant sur la civilisation indienne, puis souhaita les voir publiés sous forme d'un livre, que voici.

Entre 2015 et 2017, une université populaire, l'Université Inter-Communale du Grésivaudan (UICG), près de Grenoble, me confia un cycle de cours portant sur la civilisation indienne, puis souhaita les voir publiés sous forme d'un livre, que voici.

Cet ouvrage ne vise pas à l'exhaustivité quant à la très riche histoire de l'Inde, dont des points importants, des moments décisifs sont encore très mal connus, et débattus entre historiens de différentes écoles – on n’insistera jamais assez sur le fait que l’Histoire, comme d’autres Arts et Sciences, est faite d’écoles, dont malheureusement un certain nombre prétendent à l’exclusivité. Je cherche pour ma part plutôt l’inclusivité.

On se rendra vite compte dans ce livre de l'importance des chapitres dédiés aux religions et mystiques qui se sont souvent confondues avec les destinées de leurs adeptes, c’est à dire avec celle de l’Inde tout entière. Bien qu’ayant rassemblé des chapitres traitant des questions mystiques, je n’ai pas voulu construire le livre en parties uniquement thématiques, tout à fait contraires à ce que le pays nous montre.L’évolution d’une culture, comme d’un individu, suit le cours du temps : les changements apparaissent les uns après les autres sous l’action de facteurs conjugués ou d’événements décisifs, et le grand fleuve qu’est l’Inde, à l’image du Gange, sa déesse, charrie tout à la fois, des cimes blanches de l’Himalaya à l’écume de son delta bengali ou au Cap Comorin. Et ainsi en est-il de nos propres existences, souvent chaotiques, à l’instar du « Sous-continent » indien dont j’aime à dire qu’il sous-tient et contient tous les autres.

À travers les chapitres, j’ai plutôt cherché à guider le lecteur comme les voyageurs que je transportais en Inde ou ailleurs il y a quelques années. Je pourrais aussi écrire que l’Inde nous transportait, nous enchantait et nous malmenait tous. Je ne voulais rien épargner à ces groupes que je guidais, et s’il était nécessaire de prendre un train de nuit ou un bac incertain pour arriver au bout au moment voulu, avec ceux qui le voulaient bien, nous le faisions, et la récompense était généralement au rendez-vous, loin du quotidien. Mais comme dans un voyage, il est tout à fait possible et légitime, dans cette histoire de l’Inde, de reprendre le train un peu plus loin, en survolant quelques étapes. Nous le faisons tous à certains moments, suivant nos propres parcours et nos propres recherches, éminemment respectables dans notre diversité nécessaire.

En parcourant à nouveau l’ouvrage pour cette introduction, il m’apparaît qu’il se compose comme un concert de musique classique indienne, avec un long âlâp - « parler, s’adresser à » - cette lente ouverture du soliste qui comme un esprit unique et solaire explore les notes du râga sur l’océan éternel qui s’ébroue avant que le percussionniste ne fasse entrer sa création dans l’Histoire. La composition du livre reflète aussi de façon involontaire les quatre âges hindous allant de l’Âge d’or à l’âge noir, avec leur division du temps en des cycles toujours plus brefs. Beaucoup de courants mystiques, et de mythes, de philosophies, de textes sacrés succéderont au temps incertain de la Civilisation de l’Indus, avant de raccrocher l’Histoire en tant que telle et son accélération, en cela encore tout à fait semblable au concert indien allant vers son paroxysme et son apaisement. (Avant-propos).